Le nom Kaolin provient du village de Gaoling, près de Jingdezhen, dans la province du Jiangxi, en Chine. Sous les dynasties Ming et Qing, Jingdezhen était la célèbre capitale chinoise de la porcelaine. L'argile blanche essentielle à la production de porcelaine était principalement extraite de la région de Gaoling, d'où le nom « Gaoling Tu », qui signifie « terre de Gaoling ». Plus tard, des missionnaires et érudits occidentaux ont transcrit ce nom en kaolin. Chez Epic Powder, notre classificateur à air HTS315 est conçu pour offrir une précision inégalée dans la classification du kaolin. La précision de la classification du kaolin est primordiale pour obtenir les propriétés cosmétiques souhaitées. Les techniques modernes de classification du kaolin, notamment la classification à air avancée, ont supplanté les méthodes traditionnelles en termes d'efficacité et de précision, permettant ainsi la production de distributions granulométriques rigoureusement contrôlées, essentielles aux applications haute performance.

I. Propriétés du kaolin

1. Structure du kaolin

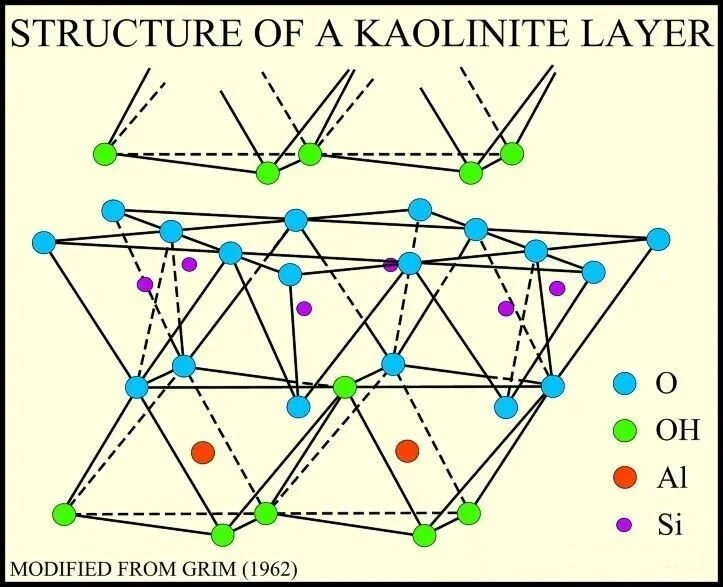

Le kaolin est un minéral argileux représentatif du groupe des kaolinites, possédant une structure cristalline feuilletée 1:1. Chaque couche est constituée d'une feuille tétraédrique de silice (T) liée à une feuille octaédrique d'alumine (O), appelée couche TO.

Les couches cristallines individuelles sont étroitement liées par les feuillets tétraédriques de silice et octaédriques d'alumine. Ces couches sont reliées par des liaisons hydrogène, ce qui empêche l'insertion facile de molécules d'eau entre elles. Par conséquent, le kaolin est non gonflant et présente une faible capacité d'échange cationique (CEC).

Les cristaux de kaolin sont généralement de fines plaquettes hexagonales présentant une anisotropie marquée. Concernant les caractéristiques de surface, la face tétraédrique de la silice porte des anions oxygène, généralement chargés négativement au-dessus de pH 4. La face octaédrique de l'alumine expose des groupes hydroxyles, chargés positivement en dessous de pH 6 et devenant négatifs au-dessus de pH 8.

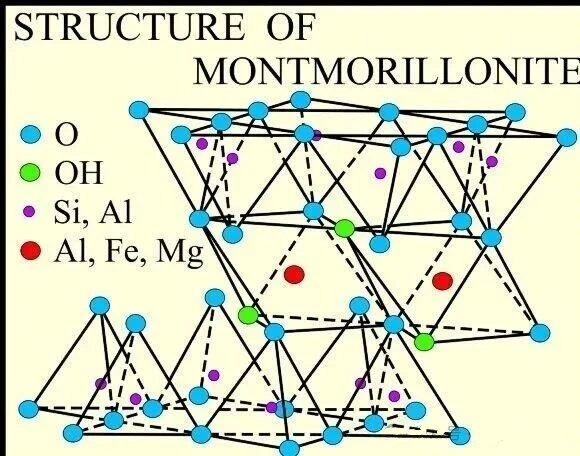

Kaolin contre montmorillonite

| Type de minéral | Caractéristiques de la structure | Propriétés | Scénarios d'application |

| Kaolin (1:1, TO) | Structure stratifiée, non gonflante | Faible CEC, thixotropie légère | Masques de boue, poudres libres, rouges à lèvres mats |

| Montmorillonite (2:1, TOT) | Les couches peuvent admettre de l'eau et des ions, capables de gonfler | CEC élevé, fort gonflement, épaississement important | Épaississants puissants, applications anti-sédimentation colloïdales |

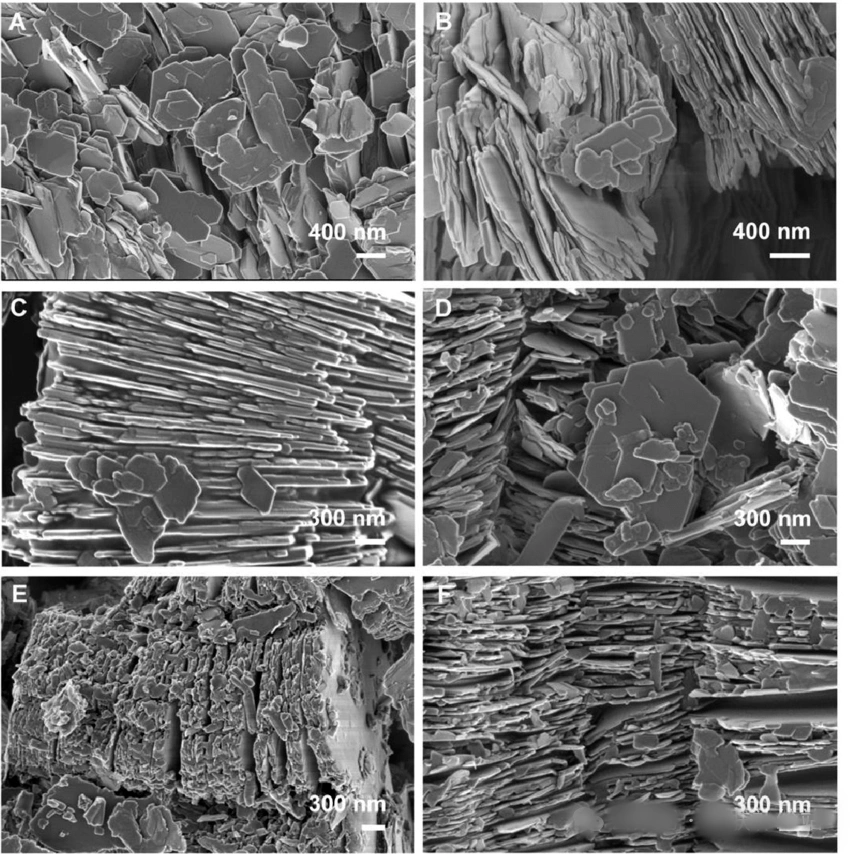

Image MEB du kaolin

Image SEM de particules de kaolin montrant la structure en couches typique morphologie en forme de plaqueCette structure lamellaire confère d'excellentes propriétés de couverture et d'adsorption au kaolin, tout en conférant un comportement thixotrope à ses suspensions aqueuses. Remarque : les structures en forme de plaque dans l'image ne sont pas des couches TO uniques, mais des piles de plusieurs couches TO parallèles.

La diversité des fonctions du kaolin dans les cosmétiques – de l'adsorption d'huile à l'amélioration de la texture – est fondamentalement déterminée par sa distribution granulométrique, définie avec précision par des processus rigoureux de classification du kaolin. Une classification efficace du kaolin est donc la première étape essentielle pour adapter le kaolin à des formulations cosmétiques spécifiques.

2. Propriétés physicochimiques

Hydrophilie/Hydrophobicité

Le kaolin naturel présente une surface fortement hydrophile, facilement humidifiée par l'eau. Cette affinité pour l'eau provient des groupes hydroxyles exposés à la surface des cristaux et des charges négatives présentes dans les couches. En revanche, les poudres hydrophobes comme le talc ont tendance à flotter et à résister à l'humidité.

Le kaolin peut être modifié par traitement de surface. Par exemple, la silylation (par exemple avec du triéthoxycaprylylsilane) peut lui conférer une hydrophobicité, le rendant ainsi adapté à la dispersion dans les systèmes à base d'huile. Le kaolin calciné, dont les groupes hydroxyles de surface sont réduits, présente une hydrophobicité légèrement accrue, mais reste généralement hydrophile.

Valeur d'absorption d'huile et d'absorption d'eau

Le kaolin possède d'excellentes capacité d'absorption d'huile, très apprécié en maquillage pour son pouvoir régulateur de sébum. La valeur d'absorption d'huile est couramment mesurée selon la méthode ASTM D281, exprimée en quantité d'huile absorbée pour 100 g de poudre. Le kaolin fin présente généralement une plage d'absorption d'huile de 45 à 60 g/100 g. Le kaolin calciné, qui développe une structure poreuse, peut présenter des valeurs d'absorption d'huile encore plus élevées.

Concernant l'absorption d'eau, le kaolin peut absorber environ 0,3 à 0,5 fois son propre poids en eau, formant une pâte plastique. Cette propriété facilite son application en masques de boue sans couler. En comparaison, la bentonite a une capacité d'absorption d'eau bien supérieure (elle peut gonfler plusieurs fois son volume).

Il est important de noter que la performance d'adsorption du kaolin est fortement influencée par la granulométrie et la surface spécifique ; les poudres plus fines ont généralement un besoin en huile plus élevé. Par conséquent, le choix doit concilier les besoins d'absorption d'huile et la sensation sur la peau (une absorption excessive peut entraîner une sensation de sécheresse et de tiraillement).

Blancheur et couverture

Le kaolin est une poudre intrinsèquement blanche, mais sa blancheur dépend de la teneur en impuretés (par exemple, les oxydes de fer) et de la pureté de la transformation. Le kaolin de qualité cosmétique est généralement blanchi et purifié, atteignant une blancheur (indice de blancheur ISO) de 85–95%. Par exemple, un kaolin indien présente une valeur L de 95±0,5 et un indice de blancheur de 87±1.

Le kaolin a une teneur en indice de réfractionLes principaux indices de réfraction du cristal monoclinique sont d'environ 1,56 (nα ≈ 1,553–1,565, nγ ≈ 1,569–1,570), proches de celui de la couche cornée de la peau (~1,55). Par conséquent, la poudre de kaolin appliquée sur la peau présente une certaine transparence. Elle ne présente pas la forte couverture fournie par des pigments à indice de réfraction élevé comme TiO₂ (n ≈ 2,7).

Cependant, la morphologie lamellaire des particules de kaolin assure une protection et une diffusion de la lumière. L'incorporation d'une certaine quantité de kaolin dans les fondations ou les compacts peut améliorer couverture/mat effets sans le blanchiment prononcé causé par le dioxyde de titane.

De plus, le kaolin peut également agir comme unagent matifiant Dans les formulations, il réduit la brillance du produit. Pour évaluer la couverture, on peut mesurer la différence de réflectivité de la poudre sur les cartes de contraste noir et blanc. Le kaolin se situe généralement entre le talc (plus transparent) et le dioxyde de titane (fort pouvoir couvrant).

Densité et gravité spécifique

La masse volumique réelle du kaolin est d'environ 2,6 à 2,63 g/cm³. En cosmétique, sa masse volumique apparente caractérise souvent le gonflant de la poudre. Le kaolin léger est souvent obtenu grâce à des procédés de classification avancés, comme la classification à l'air. Sa masse volumique apparente est plus faible, autour de 0,3 à 0,5 g/cm³, tandis que le kaolin lourd non traité peut atteindre plus de 0,8 g/cm³. Dans les formulations de poudre libre, la masse volumique apparente influence le poudrage et le toucher. Généralement, les poudres plus gonflantes sont plus légères au toucher, mais nécessitent une force de compression plus importante pour être pressées en compacts. Lors de la formulation expérimentale, il convient de noter les variations de masse volumique apparente entre les différents lots de kaolin, en ajustant les rapports volumiques si nécessaire pour garantir une compaction homogène.

Valeur du pH (suspension)

Le kaolin forme des suspensions légèrement acides dans l'eau. En général, le kaolin naturel non calciné en suspension dans l'eau pure (20% p/v) présente un pH d'environ 4 à 6. Cette acidité provient des ions H⁺ libérés de la surface du kaolin dans la phase aqueuse.

En raison de la déshydroxylation, les suspensions de kaolin calcinées ont souvent un pH légèrement plus élevé, plus proche de la neutralité (6–7).

Le pH du système de formulation affecte considérablement la dispersion et la stabilité du kaolin : autour d'un pH d'environ 4 à 6, le kaolin a tendance à floculer (attraction bord positif-face négative), formant un gel thixotrope ; en conditions alcalines (pH > 9), toutes les surfaces des particules de kaolin portent des charges négatives et se repoussent, ce qui produit des suspensions plus stables mais moins visqueuses. Par conséquent, dans les formulations faiblement acides (par exemple, les masques de boue à base d'acide), le kaolin peut facilement s'épaissir, et le degré de floculation doit être évalué au préalable. Dans les formulations alcalines (par exemple, les nettoyants à base de savon), le kaolin peut se déposer plus facilement, nécessitant l'ajout d'agents de suspension.

Remarque : « Floculation » fait ici référence au réseau de particules lâches et réversibles formé par une attraction bord positif ↔ face négative dans des conditions de pH et ioniques spécifiques, provoquant l'épaississement du système au repos et son amincissement par cisaillement.

Comportement rhéologique

Les dispersions aqueuses de kaolin présentent une fluidification par cisaillement et une thixotropie. À des concentrations de kaolin plus élevées (> 10–15% p/p), la pâte développe une limite d'élasticité au repos, nécessitant l'application d'une certaine contrainte pour initier l'écoulement. Ceci résulte de la structure en réseau lâche formée par les interactions électrostatiques bord-face entre les particules de kaolin en conditions statiques.

• Limite d'élasticité

◦ Définition : La contrainte minimale requise pour initier l’écoulement dans un fluide ou une pâte.

◦ Compréhension intuitive : comme du dentifrice posé sur une brosse sans s'affaisser – cela est dû à la contrainte d'élasticité ; il ne coule que lorsqu'il est pressé.

◦ Importance : Une limite d’élasticité plus élevée permet au matériau de conserver sa forme au repos, résistant ainsi au tassement ou à l’écoulement.

• Thixotropie

◦ Définition : Propriété selon laquelle la viscosité d'un matériau diminue sous l'effet du cisaillement (agitation, application) et se rétablit progressivement au repos.

◦ Compréhension intuitive : comme les masques au miel ou à la boue, ils semblent plus fins lorsqu'ils sont remués, mais s'épaississent à nouveau après avoir reposé.

◦ Importance : La thixotropie rend les cosmétiques faciles à appliquer mais leur permet de rester en place après application sans couler immédiatement.

• Les données expérimentales montrent que la limite d'élasticité augmente de manière approximativement exponentielle avec la teneur en solides ; par exemple, une pâte de kaolin 30% a une limite d'élasticité significativement plus élevée qu'une pâte 20%.

• De plus, le pH et la force ionique affectent significativement la rhéologie : la limite d'élasticité et la surface de la boucle thixotrope atteignent leur maximum à faible pH (par exemple, autour de 4). La floculation s'affaiblit et la limite d'élasticité diminue lorsque le pH dépasse 8.

Simultanément, les électrolytes (en particulier les cations polyvalents comme Ca²⁺ et Mg²⁺) compriment la double couche électrique, induisant une agrégation rapide des particules et augmentant significativement la limite d'élasticité et la viscosité. Par conséquent, les formulations contenant de fortes concentrations de sels (par exemple, les électrolytes contenus dans les astringents ou les toniques hydratants) doivent être prudentes quant à leur potentiel d'épaississement des pâtes de kaolin.

Ajout épaississants ou stabilisants colloïdaux (par exemple, la gomme xanthane, les dérivés de la cellulose) peuvent ajuster davantage la limite d'élasticité et le taux de récupération thixotrope des suspensions de kaolin pour répondre à différents besoins d'application (par exemple, les masques nécessitent une application sans coulure mais une étalement facile. Les fondations liquides peuvent nécessiter une limite d'élasticité plus faible pour une distribution facile).

3. Origine et classification

Le minerai de kaolin brut nécessite généralement purification et classification Pour répondre aux spécifications de qualité cosmétique. Les procédés courants incluent :

(1) Lavage:Utilisation des différences de gravité spécifique entre le kaolin et le quartz/feldspath pour éliminer les matières sableuses par sédimentation dans l'eau.

(2) Broyage/désagglomération : Utilisation d'attracteurs ou de broyeurs pour décomposer les gros agrégats en cristaux primaires.

(3) Classification centrifuge : séparation des produits en différentes granulométries (par exemple, D50 2 µm, 5 µm, 10 µm) en fonction de la vitesse de sédimentation. Les systèmes modernes de classification à air, tels que le classificateur à air HTS315, sont très efficaces pour obtenir des coupes granulométriques précises, essentielles pour des applications cosmétiques spécifiques, et impactent directement les propriétés telles que le toucher, l'opacité et l'absorption d'huile. Une classification correcte du kaolin est une étape cruciale du contrôle qualité.

(4) Blanchiment chimique : Utilisation d'agents réducteurs comme l'hydrazine ou le dioxyde de soufre pour éliminer les impuretés d'oxyde de fer, améliorant ainsi la blancheur.

(5) Calcination : Chauffage du kaolin à 500–800 °C pour éliminer l'eau de cristallisation, produisant du métakaolin ou du kaolin calciné amorphe.

(6) Traitement de surface : Comme mentionné, utiliser des silanes ou des savons métalliques pour améliorer l'hydrophobicité ou améliorer la compatibilité avec les phases huileuses.

Impact des différences de traitement : Le kaolin lavé (non calciné) conserve sa structure cristalline, offrant une meilleure plasticité et convenant aux masques de boue et aux systèmes nécessitant une bonne étalabilité. Le kaolin calciné, en raison de sa structure réticulaire effondrée, forme des particules cassantes et poreuses, offrant une meilleure absorption d'huile, mais une stabilité de suspension légèrement inférieure (absence de réseau thixotrope). Le tableau ci-dessous résume les paramètres physiques typiques des kaolins de différentes origines et traitements.

Tableau 1 : Comparaison des paramètres physiques des kaolins de différentes origines/méthodes de traitement

| Type / Origin | Caractéristiques principales | D50 (µm) | Surface spécifique (m²/g) | Blancheur (ISO %) | Absorption d'huile (g/100 g) | pH (pâte 5%) |

| Jiangxi, Chine (lavé) | Particules fines naturelles, impuretés de fer mineures | ~2–4 | 15–25 | 85–90 | 45–55 | 4,0–5,5 |

| Géorgie, États-Unis (doux) | Petite taille de plaquette, haute luminosité | ~1–3 | 20–26 | 90–93 | 50–60 | 5,0–6,0 |

| Géorgie, États-Unis (calciné) | Poreux, haute brillance, dureté accrue | ~1–2 | 30–50 | 93–95 | 80–90 | 6,0–7,0 |

| Brésil, Amazonie | Très faible teneur en impuretés, « Argile blanche d'Amazonie » | ~3–5 | 10–20 | >93 | 40–50 | 5,0–6,0 |

| Kaolin léger USP | Broyage ultra-fin, peut contenir des dispersants | ~1 | 20–30 | 85–90 | ~60 | 4,5–7,5 |

| Surface traitée (par exemple, silane) | Modifié par silane, hydrophobe, lipophile | Tapis de base. dépendant | Similaire au matériau de base | 85–92 | Similaire au matériau de base | – |

Remarque : Données compilées à partir d'informations publiques et de documentations de divers fournisseurs. La blancheur correspond à la brillance ISO ou à la valeur Hunter L convertie. Pour connaître les nuances spécifiques, consultez les fiches techniques des fournisseurs.

Optimisation des performances du kaolin grâce à une classification précise

Le choix du grade de kaolin approprié repose sur la compréhension de ses propriétés, profondément influencées par la distribution granulométrique. La mise en œuvre de protocoles rigoureux de classification du kaolin, notamment à l'aide d'équipements tels que le classificateur à air HTS315, garantit l'homogénéité d'un lot à l'autre et permet aux formulateurs de cibler des performances spécifiques, qu'il s'agisse du contrôle du sébum, de la texture ou de la couvrance du produit cosmétique final.

II. Application du kaolin en cosmétique

Le kaolin trouve de nombreuses applications en cosmétique, notamment pour les maquillages, les soins de la peau et les soins personnels. Ses principales fonctions sont : adsorbant l'huile/la sueur, améliorant la texture et la sensation de la peau, améliorant la couverture et les effets mats et stabilisant les suspensions.

1. Application dans différents produits

Cosmétiques de couleur

Dans les poudres libres et les poudres fixatrices, le kaolin est souvent utilisé à 5–15% comme agent de remplissage absorbant le sébum, offrant un contrôle du sébum, une tenue longue durée et un effet matifiant flou. Ses fines particules absorbent l'excès de sébum à la surface de la peau, réduisant ainsi la brillance. Son indice de réfraction proche de celui de la peau lui permet d'éviter l'effet blanc crayeux.

Le kaolin est également utilisé dans les poudriers compacts et les fonds de teint, généralement ajouté à 10–30%, agissant comme agent de remplissage et de couvrance. Comparé au talc, le kaolin absorbe mieux le sébum, améliorant ainsi la sensation de contrôle du sébum pour les peaux grasses. Cependant, une quantité excessive peut rendre la poudre trop sèche et moins soyeuse. C'est pourquoi on l'associe souvent au mica ou à la silice.

Les cosmétiques de couleur crémeuse comme les anti-cernes et les produits de contouring contiennent parfois du kaolin 3–10%, utilisant ses propriétés d'absorption d'huile pour empêcher la migration d'huile et augmentant la consistance de la pâte pour éviter la sédimentation.

Remarque : dans le maquillage des yeux comme les fards à paupières, la teneur en kaolin est généralement maintenue en dessous de 5–8% pour éviter d'affecter le rendu de la couleur et l'adhérence à la peau, bien que son absorption d'huile puisse aider à prévenir les plis sur les paupières grasses.

Produits nettoyants

Les masques nettoyants et les masques de boue sont l'une des applications les plus classiques du kaolin. Dans les formulations classiques, le kaolin est mélangé à d'autres argiles (par exemple, la bentonite, la montmorillonite), avec des teneurs pouvant atteindre 20 à 40 µg/m³ (sous forme de pâte aqueuse). Il agit comme adsorbant principal des masques de boue, capable de pénétrer les pores pour absorber le sébum, les impuretés et les impuretés, nettoyant et dégraissant les pores.

Dans les gommages exfoliants, la fine poudre de kaolin peut servir d'abrasif doux, aidant à éliminer les cellules mortes de la peau tout en adsorbant le sébum, sans provoquer de micro-rayures comme certaines coquilles de noix.

Dans les nettoyants pour le visage à usage quotidien, le kaolin 1–5% est parfois ajouté pour améliorer le pouvoir nettoyant et la texture : le kaolin peut agir en synergie avec les tensioactifs pour éliminer l'huile et la graisse et conférer une sensation douce et riche à la crème.

Certaines lotions/bases de maquillage anti-sébum contiennent des traces de kaolin (1–3%) pour une adsorption durable du sébum afin de maintenir un fini mat, tout en offrant une certaine glisse pour une application facile.

Soins des cheveux et du corps

Le kaolin est de plus en plus utilisé dans les shampoings secs en spray et en poudre. Il peut être ajouté à 10–30%, mélangé à de l'amidon de maïs, de la silice, etc. Utilisé comme base de shampoing sec, il absorbe efficacement le sébum des cheveux et du cuir chevelu, laissant les cheveux volumineux et frais. Plus petites que le talc, les particules de kaolin laissent moins de résidus blancs et sont plus faciles à éliminer au brossage. C'est pourquoi il est populaire dans de nombreux shampoings sans eau.

Dans les produits antitranspirants/désodorisants (poudres pour le dessous du corps, poudres désodorisantes pour les pieds, etc.), le kaolin contribue à réduire les odeurs corporelles en absorbant l'humidité de la transpiration et en adsorbant les molécules odorantes (p. ex., les acides gras à chaîne courte). On utilise généralement le 15–30%, associé au bicarbonate de sodium, à l'oxyde de zinc, etc., pour une double absorption physique et une action antibactérienne.

Il est important de noter que grâce à sa capacité à absorber l'ammoniac et les amines organiques, le kaolin peut contribuer à atténuer la transpiration et les odeurs de pieds. Comparé aux adsorbants d'odeurs comme la terre de diatomées, le kaolin est doux et présente un faible risque d'irritation cutanée.

Protection solaire

Le kaolin en lui-même n'est pas un filtre UV primaire, mais il peut agir comme un opacifiant physique. Des études montrent que l'incorporation de kaolin fin dans les formules de crème solaire peut augmenter la diffusion et l'absorption des UV. Parallèlement, le kaolin procure une sensation de peau sèche, réduisant ainsi le gras des formules à indice de protection élevé.

Cependant, l'effet protecteur du kaolin est bien inférieur à celui des pigments UV spécialisés (TiO₂, ZnO), et son inclusion est davantage liée à un rôle d'assistance et à des considérations de texture.

Rouge à lèvres

Dans les rouges à lèvres mats, les baumes à lèvres et autres systèmes de pâtes riches en huile, le kaolin est souvent utilisé comme structurant et poudre matifiante. Son utilisation est généralement de 3–10%. Il peut absorber une partie du sébum de la pâte, empêchant ainsi l'exsudation (transpiration) et augmentant la dureté de la pâte pour éviter toute déformation. Le kaolin confère également un fini mat, atténuant la brillance naturelle du rouge à lèvres. Ses particules fines peuvent donner un léger toucher granuleux ; il est donc conseillé de l'utiliser avec des poudres onctueuses comme le talc et le mica pour une application en douceur.

Crèmes et lotions

Dans les formules de soins comme les crèmes et les lotions, le kaolin est utilisé à faible dose (généralement < 2%), principalement pour modifier le toucher et favoriser l'épaississement et la suspension. De plus, ses propriétés adsorbantes peuvent être utilisées dans les crèmes anti-acné pour absorber les exsudats inflammatoires de la surface cutanée, favorisant ainsi le séchage et la cicatrisation des imperfections (certaines zones d'acné utilisent ce principe d'absorption des fluides par l'argile).

2. [Clé] Considérations relatives à la formulation et au processus

Ordre de dispersion et pré-mouillage

Le kaolin est une poudre fine susceptible de s'agglomérer et de s'agglutiner lorsqu'il est ajouté directement à la phase aqueuse. La classification du kaolin ainsi que la séquence et la méthode de dispersion appropriées sont cruciales.

Il est généralement recommandé de pré-mouiller Mélanger le kaolin avec une petite quantité de liquide pour former une pâte avant de l'incorporer au mélange principal. Pour les systèmes aqueux, on peut utiliser de la glycérine ou du propylène glycol dans un rapport 1:1 à 1:2 avec le kaolin pour le prémélange, en veillant à bien mouiller la surface de chaque particule et en évitant tout contact direct avec l'eau, source d'agglutination.

Si la prédispersion n'est pas possible, le kaolin peut être tamisé lentement dans la phase aqueuse sous agitation à vitesse modérée à élevée, en maintenant une agitation suffisante pour briser les agglomérats initiaux. Pour réduire la poussière, envisager d'ajouter le kaolin sous forme de suspension préparée (par exemple, pâte solide 50%).

De plus, en termes de séquence, le kaolin doit être dispersé avant d'ajouter des épaississants primaires et des électrolytes, car une viscosité élevée ou une force ionique élevée peut entraver la désagglomération de l'argile.

Conditions de cisaillement

Les particules de kaolin peuvent initialement exister sous forme d’agrégats faibles, nécessitant un cisaillement mécanique suffisant pour se décomposer.

Une combinaison de agitation et homogénéisation par hélice On utilise généralement la méthode suivante : d'abord, une pale agite à basse vitesse pour humidifier et disperser la poudre, puis une vitesse moyenne à élevée (par exemple, 300 à 800 tr/min, selon l'échelle) pendant plus de 5 minutes pour uniformiser la suspension. Si possible, un traitement ultérieur à fort cisaillement (par exemple, un homogénéisateur rotor-stator à 3 000 à 5 000 tr/min) pendant 1 à 3 minutes peut réduire significativement la formation d'agglomérats fins et améliorer la stabilité de la suspension.

Si la viscosité du système est trop élevée pour une homogénéisation efficace, un chauffage doux (par exemple, 40 °C) ou la pré-ajout de certains tensioactifs peuvent faciliter le mouillage et la dispersion.

Les équipements de broyage (par exemple, broyeurs à boulets ou colloïdaux) ne sont généralement pas utilisés pour la dispersion du kaolin en cosmétique, car un cisaillement excessif peut potentiellement réduire la taille des particules et augmenter la viscosité. Globalement, un mouillage et un gonflement complets par agitation à vitesse moyenne-élevée, complétés par une homogénéisation à fort cisaillement de courte durée, constituent une procédure opérationnelle standard efficace pour la dispersion du kaolin.

3. Compatibilité avec les composants de la formulation

Compatibilité avec les tensioactifs

Le kaolin interagit différemment avec les tensioactifs de charges variables, ce qui nécessite d'être pris en compte lors de la conception de la formulation.

tensioactifs anioniques (par exemple, SLS, bases de savon) : Compatibilité généralement bonne. Les ions négatifs des tensioactifs anioniques présents dans l'eau peuvent s'adsorber sur les bords chargés positivement du kaolin. Cependant, comme le kaolin est globalement chargé négativement à un pH alcalin typique et que les tensioactifs anioniques assurent eux-mêmes une stabilité dispersive, le kaolin reste généralement bien en suspension dans les systèmes tensioactifs anioniques.

Tensioactifs amphotères/non ioniques (par exemple, oxyde de cocamidopropylamine, APG) : Ils n'ont généralement pas d'effet important sur la dispersion du kaolin. Les tensioactifs amphotères peuvent porter des charges différentes selon le pH, mais ont généralement un impact limité sur le réseau argileux à faibles concentrations et peuvent être utilisés comme agents mouillants auxiliaires. Les tensioactifs non ioniques réduisent principalement la tension superficielle de l'eau pour faciliter le mouillage et ne provoquent pas de floculation ; ils peuvent même contribuer à stabiliser la suspension.

tensioactifs cationiques (p. ex., agents de conditionnement à base d'ammonium quaternaire) : Nécessitent une attention particulière. Les tensioactifs cationiques sont fortement adsorbés par le kaolin (en raison de la charge généralement négative des surfaces et des intercalaires de kaolin). Cela entraîne deux problèmes potentiels : 1) La concentration effective du tensioactif cationique dans la formulation diminue (adsorbé/« rongé » par l'argile), ce qui peut impacter son efficacité. 2) Les cations peuvent former des ponts entre les particules d'argile, provoquant une floculation et une forte augmentation de la viscosité. Des études montrent que dans les systèmes kaolin-tensioactif cationique, un réseau composite argile-tensioactif se forme, augmentant la limite d'élasticité.

Par conséquent, dans les formulations nécessitant à la fois des tensioactifs cationiques (par exemple, des émulsifiants cationiques, des après-shampooings) et du kaolin, le système peut s'épaissir et la stabilité peut en souffrir. Si la coexistence est nécessaire, il est conseillé de : (1) Minimiser le contact direct, par exemple disperser le kaolin dans la phase aqueuse et ajouter le tensioactif cationique pré-émulsionné avec la phase huileuse à basse température. (2) Pré-tester l'impact de différentes séquences d'ajout sur la viscosité du système. (3) Si nécessaire, utiliser des séquestrants (par exemple, des polyphosphates) pour prétraiter la surface du kaolin, en occupant des sites pour empêcher l'adsorption cationique.

Effet des électrolytes et des ions multivalents

De nombreuses formulations contiennent des électrolytes, dont les ions peuvent affaiblir la répulsion de charge entre les particules de kaolin, provoquant une floculation. cations divalents Tout comme le Ca²⁺, le Mg²⁺ est particulièrement efficace pour ponter les particules de kaolin, neutraliser les charges négatives sur les faces silicatées et les tensioactifs anioniques, transformant ainsi la suspension en gel. L'expérience montre qu'une concentration supérieure à 0,11 TP3T de sels bivalents peut augmenter significativement la viscosité et la limite d'élasticité des pâtes de kaolin.

Les ions monovalents comme Na⁺ ont un impact relativement faible, mais des concentrations élevées de NaCl (> 1%) peuvent également comprimer la double couche, induisant une légère floculation. Par conséquent, lors de l'utilisation de kaolin dans des formulations contenant des sels (par exemple, le MgCl₂ dans les masques de boue de la Mer Morte), il est conseillé de réduire la quantité d'autres épaississants pour éviter une viscosité excessive, ou d'utiliser du kaolin traité hydrophobe (moins sensible aux ions) comme substitut partiel.

Le pH affecte également les états ioniques : à pH élevé (> 8), la plupart des ions métalliques forment des précipités ou des complexes d’hydroxyde, et le kaolin chargé négativement peut être plus stable ; autour d’un pH neutre à légèrement acide, les ions métalliques sont présents et favorisent la floculation. Par conséquent, lors de l’ajustement du pH, il est recommandé de viser un pH neutre à légèrement alcalin pour une dispersion stable du kaolin (sauf si les spécifications du produit exigent une acidité).

Colloïdes polymères

Le kaolin coexiste souvent avec des polymères épaississants pour obtenir la texture souhaitée, mais ils peuvent interagir de manière synergique ou compétitive, nécessitant une analyse spécifique.

Gomme de guar, gomme xanthane (polysaccharides anioniques) : Ces gommes peuvent enchevêtrer les particules de kaolin, augmentant ainsi la résistance du réseau, ce qui se traduit par une augmentation de la viscosité et de la thixotropie – un effet épaississant synergique. Les solutions de gomme xanthane sont intrinsèquement thixotropes ; l'ajout de kaolin superpose les réseaux, formant un gel plus résistant au repos. Cette synergie est bénéfique pour les masques : une petite quantité de gomme xanthane (0,2–0,5%) peut empêcher les masques de boue de kaolin de couler et améliorer leur étalement. Cependant, la quantité de gomme doit être contrôlée, car un excès peut réduire l'effet tenseur du masque lors du séchage.

Dérivés de cellulose (HEC, CMC, etc.) : Les polymères cellulosiques non ioniques ou anioniques stabilisent principalement les suspensions de kaolin en augmentant la viscosité de la phase continue. Il n'existe pas d'incompatibilité spécifique, mais de fortes concentrations de cellulose peuvent encapsuler les particules d'argile, retardant ainsi la sédimentation et affaiblissant la thixotropie inhérente à l'argile. Il est conseillé d'ajouter les solutions de cellulose une fois le kaolin complètement dispersé ; sinon, la forte viscosité du milieu empêche la désagglomération.

Modificateurs de rhéologie acrylique (par exemple, carbomère, anionique) : À l’état non neutralisé, le carbomère est un gel faible, et l’ajout de kaolin l’épaissit légèrement. Cependant, une fois neutralisé (pH ~ 7), les chaînes de carbomère se dilatent, libérant des anions qui peuvent interagir électrostatiquement avec les bords chargés positivement du kaolin, ce qui peut provoquer une floculation ou une séparation de phases. Par conséquent, l’ajout de kaolin aux crèmes à base de carbomère requiert une certaine prudence ; des tests préalables sont nécessaires pour ajuster les niveaux de carbomère ou envisager d’autres épaississants (par exemple, le copolymère acrylates/méthacrylate de stéareth-20, plus tolérant aux ions).

Argiles montmorillonites/bentonites : Le kaolin est parfois associé à une faible quantité de bentonite (5–10%) dans les masques de boue, exploitant ainsi le fort pouvoir gonflant de la bentonite pour structurer et améliorer la viscosité et la stabilité du système. Les systèmes mixtes kaolin-bentonite forment une structure hiérarchisée : la bentonite assure la viscoélasticité du squelette, tandis que le kaolin remplit et renforce la structure.

Particules colloïdales organiques (par exemple, microsphères d'émulsion, microcapsules) : le kaolin n'a généralement pas d'interaction directe, mais il convient de noter que le kaolin peut adsorber des tensioactifs ou des molécules chargées du matériau de la paroi des microcapsules, provoquant potentiellement une agrégation des microcapsules.

Combinaison avec des pigments/poudres filtrantes UV

Le kaolin est souvent associé à d'autres poudres dans les cosmétiques de couleur et les produits solaires. Des combinaisons judicieuses peuvent produire des effets synergétiques.

Avec du dioxyde de titane/oxyde de zincLes filtres solaires physiques ont tendance à s'agglomérer et à se déposer à des concentrations élevées. L'ajout de kaolin permet de séparer ces particules à indice de réfraction élevé, favorisant une dispersion uniforme et réduisant les différences de densité pour éviter la sédimentation. Le kaolin peut également adsorber une partie de la phase huileuse, réduisant ainsi la tendance à l'agglomération du ZnO, etc., dans les huiles.

Avec des pigments de couleur (Oxydes de fer, outremers, etc.) : Le kaolin est inorganique et stable, et peu susceptible de réagir chimiquement avec les pigments de couleur. Cependant, son adsorption pourrait capturer les agents de traitement de surface organiques. Par exemple, les pigments traités (par exemple, l'oxyde de fer noir traité au silane) peuvent perdre leurs agents de traitement au contact de l'argile, réduisant ainsi leur affinité de surface et rendant la dispersion difficile. Par conséquent, en cas d'utilisation importante de kaolin, il est préférable de choisir des pigments de couleur. non traité ou pré-enduits de types de résine pour éviter les effets mutuels sur la force de la couleur.

Avec des pigments nacrésLes pigments nacrés (mica/verre enrobé de TiO₂) sont courants dans les surligneurs. L'utilisation du kaolin requiert une certaine prudence, car sa nature mate peut atténuer la brillance nacrée. Par conséquent, le kaolin est généralement évité dans les surligneurs ou utilisé en quantité minimale pour un ajustement tactile. Pour un contrôle précis de l'application, des particules de kaolin plus grosses peuvent être utilisées pour minimiser l'impact sur la brillance.

Avec des poudres de remplissage sphériques (PMMA/poudre de nylon, etc.) : Le kaolin peut être utilisé avec des microsphères organiques pour améliorer la densité de la poudre et le contrôle de l'huile. Cependant, le kaolin est plus dense et a tendance à se déposer dans la bouteille, tandis que les microsphères organiques sont plus légères et peuvent flotter. L'utilisation d'agents de suspension ou d'un traitement de surface pour égaliser les densités peut être nécessaire.

Optimisation de la classification du kaolin pour les performances

L'efficacité du kaolin dans ces diverses applications dépend de sa granulométrie. Une classification précise du kaolin lors du traitement, notamment grâce à des systèmes avancés comme le classificateur à air HTS315, garantit des performances constantes. Une classification précise influence directement les propriétés clés telles que l'absorption d'huile, la texture, la couvrance et la stabilité de la suspension, permettant aux formulateurs de sélectionner le grade idéal pour chaque application cosmétique, des poudres légères aux masques de boue onctueux.

III. Liste de contrôle de la qualité et de la sécurité

Pour garantir la qualité et la sécurité des matières premières de kaolin et des produits finis contenant du kaolin, les principaux points d'inspection sont énumérés ci-dessous :

Contrôle de la pureté des matières premières: Chaque lot de kaolin doit être accompagné d'un certificat d'analyse confirmant l'absence d'impuretés dépassant les limites autorisées. En particulier, silice cristalline libre La teneur en quartz doit être très faible (quasiment absente dans les nuances lavées) afin d'éviter les risques liés à la poussière de silice respirable. Les impuretés de métaux lourds (Pb, As, Cd, Hg, etc.) doivent être conformes à la réglementation.

Risque et contrôle microbiologiques: Bien qu'il s'agisse d'un minéral inorganique, le kaolin peut contenir des spores bactériennes résistantes aux dessiccants. Exigence : nombre total de bactéries viables < 1 000 UFC/g, moisissures et levures < 100 UFC/g, et absence des agents pathogènes spécifiés à l'achat. Kaolin traité avec γ irradiation (gamma) Une calcination à haute température peut être choisie. Dans les formulations finies, il convient de noter l'adsorption potentielle des conservateurs par le kaolin (certains conservateurs, comme les composés d'ammonium quaternaire, peuvent être adsorbés et inactivés par l'argile).

Cohérence de l'efficacité du produitLe kaolin étant un minéral naturel, la granulométrie, la blancheur et l'absorption d'huile peuvent varier légèrement d'un lot à l'autre. Établir des normes de qualité internes, par exemple : plage de variation D50 ±X µm, blancheur ±Y, afin de garantir des performances constantes d'un lot à l'autre.

En suivant la liste de contrôle ci-dessus, un contrôle qualité systématique depuis l'approvisionnement en matières premières, les opérations de production jusqu'à la sécurité du produit fini peut être assuré, rendant les cosmétiques contenant du kaolin sûrs, efficaces et conformes aux exigences réglementaires.

Partenaire avec Epic Powder

Obtenir la distribution granulométrique précise, essentielle pour un kaolin cosmétique de haute performance, nécessite une technologie de pointe. Poudre épiqueNotre classificateur à air HTS315 est conçu pour offrir une précision inégalée dans la classification du kaolin. Nous pouvons transformer efficacement du kaolin de 400 mesh en poudre ultrafine D97 (5,80 µm) et D50 (15,20 µm). Ce contrôle précis améliore directement les propriétés clés telles que le toucher, l'opacité et l'absorption d'huile. Il vous permet de développer des produits cosmétiques de qualité supérieure.

Exploitez le potentiel de vos formulations à base de kaolin. Contactez-nous dès aujourd'hui pour découvrir comment notre classificateur à air HTS315 et notre expertise en classification du kaolin peuvent optimiser votre processus de production.